农业领域宏基因组测序的技术应用

早期微生物研究依赖培养组学,仅能分析不足1%的可培养微生物,大量不可培养菌(如土壤中90%的未培养菌)的功能与互作机制长期处于“黑箱”状态。随着二代测序技术的发展,可以以较低的成本快速对大量不同DNA进行平行测序,实现无需培养直接解析环境样本中微生物群体基因组;同时生物信息学算法的进步也帮助研究人员更准确地组装序列、注释基因并推断微生物群落的功能特征,即为宏基因组测序。至今宏基因组测序已非常成熟,并广泛应用于农业领域,推动传统农业向微生物组驱动的精准化、可持续化模式转型。

宏基因组测序适用于农业研究的三大主要原因:

-

成本低

-

通量高

-

灵敏度高

案例一:长期高磷肥料投入改变旱地小麦生产系统土壤磷循环基因和微生物群落

研究背景:农业磷肥过量投入,导致土壤磷饱和、水体富营养化及微生物功能失衡。旱地小麦系统因降水少、磷迁移率低,更易发生磷累积。土壤中80%的磷转化由微生物介导,如phoD基因编码的碱性磷酸酶调控有机磷矿化,其群落结构变化直接影响磷有效性。长期施肥可能重塑此类功能微生物的组成。

材料方法:采用宏基因组学方法,对长期(14年)4种施磷肥水平下土壤磷循环基因丰度和组成及PSM群落的变化进行了研究。

研究结果:揭示了长期高磷投入通过“土壤化学性质改变→功能基因表达切换→关键菌群定向选择”的级联效应,最终导致磷循环效率下降与环境风险上升。

案例二:玉米地方品种的固氮是由黏液相关的重氮营养微生物群支持

研究背景:植物与复杂的微生物群落相互作用,这些微生物有助于植物的营养获取、生长和防御。固氮微生物在豆科植物中得到了很好的研究,但在非豆科植物如玉米中较为有限。

材料方法:对玉米根际、叶、茎及粘液等进行16S和宏基因组测序。

研究结果:Sierra Mixe玉米品种通过其气生根分泌的粘液支持了一种固氮微生物群落,从而部分满足了其氮营养需求。这一发现为理解非豆科植物的固氮作用提供了新的视角,并可能对农业可持续发展产生重要影响。

可移动元件分析可识别农业环境中抗生素耐药基因(ARGs)的分布特征及传播路径。例如,北京蔬菜地土壤中检测到多重耐药基因(如oprD、acrA)与可移动元件(如intI1)显著相关,揭示施肥活动对耐药基因扩散的驱动作用。类似技术在农村地下水微生物研究中,定位了多重耐药基因与可移动遗传元件(MGEs)的共定位规律,为污染源头控制提供依据。

三:宏基因组学探索农村地下水的微生物质量

研究背景:地下水是维持生命的重要淡水资源,尤其在农村地区。然而,其质量正受到人类活动的严重威胁,包括抗生素和抗菌药物的使用、未经处理的废水灌溉等,这些都可能导致地下水污染和抗菌耐药性的传播。

材料方法:采集三种不同程度污染的样本,每组3个重复,进行宏基因组测序。

研究结果:地下水样本中存在多种潜在健康威胁,包括粪便污染指示菌、病原微生物、抗菌耐药基因和毒力因子。地下水可能作为抗菌耐药性的储库,对公共卫生构成威胁。

监测地下水质量对于减轻抗菌耐药性和其他健康风险至关重要。

01项目流程

_1.png)

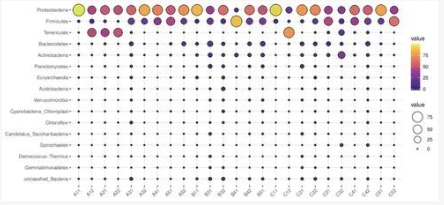

02主要结果分析示例图

物种分布气泡图

_1.png)

KEGG Pathway分类统计柱状图

_1.png)

C循环通路示意图

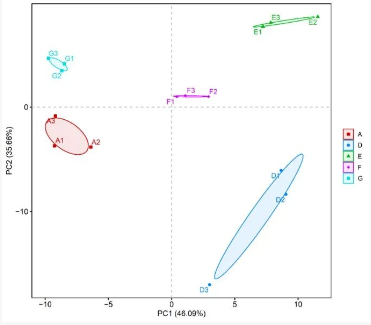

PCA主成分分析图

_1.png)

LEfSe组间差异判别分析环形树状图

03联系方式

如果您对此项目感兴趣或者想了解更多内容,可以联系我们当地办事处的销售,也可以联系我们技术支持沟通项目细节。

技术支持

电话:021-5707 2083 / 2062 / 2064

邮箱:16s@sangon.com / 18s@sangon.com / its@sangon.com

生工高通量宏基因组测序在原KEGG、GO、eggNOG、CAZy等数据库注释的基础上,针对农口宏基因组新增了CNPS(碳氮磷硫)元素的生物地球化学循环功能基因注释、可移动元件注释。

CNPS元素的功能基因注释通过解析根际微生物的碳氮代谢基因(如固氮酶基因nifH、纤维素酶基因celA),优化秸秆还田与有机肥配施策略,促进农田碳封存与氮素高效利用。精准定位热纤维菌属(Caldicellulosiruptor)的磷活化功能基因(如GH48编码的纤维素酶、phoU编码的磷转运蛋白),结合磷组分动态监测,优化农业废弃物堆肥中磷素释放工艺,使秸秆腐殖化周期缩短。注释植物-微生物互作体系中的硫氧还蛋白(Trx)基因家族,发现其在氧化应激响应中的关键作用,为水稻抗盐碱品种选育提供靶点。

.png)