选取 5 个施氮水平(0、150、190、230 和 270 kg·hm-2·a-1)土壤,记为 N0、N1、N2、N3 和 N4。土壤样品过 2 mm 筛均匀化,备用。培养试验每个氮水平各设置 2 个处理,添加秸秆和未添加秸秆,3 个重复,共 30 个处理。每个处理取 100 g 土壤(烘干重),加 1.714 g 灭菌的玉米秸秆,混合均匀后放入1 L 广口瓶中,用灭菌去离子水调至最大持水量的 55%,25 °C黑暗培养 50 d。

在培养 0、3、7、15、25、37、50 d 测定各处理 CO2 浓度:在每个时间点放入10 mL 1 mol·L-1NaOH溶液,在下一次时间点取出并更换新的碱液。取出的碱液密封放入干燥器保存,收集全部样品后用过量的 1 mol·L-1 氯化钡溶液沉淀,并用 0.5 mol·L-1 的盐酸滴定,然后计算 CO2 含量。在培养 0、7、25、50 d 采集 N0、N1、N4 处理土样,-80°C冷冻储藏,用于细菌测序。同时在培养前后,测定所有处理土壤的铵态氮、硝态氮、可溶性有机碳、微生物生物量碳。

二、理化指标测定

微生物生物量碳用氯仿熏蒸-法测定;铵态氮用靛酚蓝比色法测定;硝态氮用分光光度法测定;可溶性有机碳用硫酸钾浸提法测定;秸秆降解状况用CO2累积释放量和释放速率表示,计算公式如下:

![]()

三、土壤 DNA 提取和测序

培养结束后,用 Fast DNA Spin Kit for Soil 试剂盒提取样品土壤基因组 DNA,并测定DNA 浓度,冷冻保存于-80°C冰箱待用。待所有样品 DNA 提取结束后,测定土壤细菌群落的组成和多样性。

四、结果分析

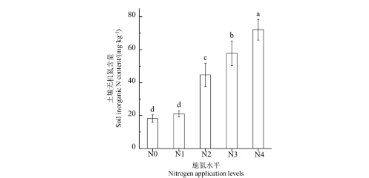

4.1长期不同施氮水平下土壤无机氮含量状况

研究结果显示,长期施氮水平越高,土壤中无机氮(硝态氮和铵态氮)含量就越高,表现为 N0<N1<N2<N3<N4。这表明长期不同的施氮水平下土壤残留氮含量不同,在一定范围内,土壤无机氮含量随着施氮水平的升高而增加。

4.2长期不同施氮水平土壤中秸秆降解状况

经过50d室内培养后,随着长期施氮量的增加,土壤CO2累积释放量越大(除了N2处理),表现 N4> N2> N3> N1> N0。在培养阶段 0~38 d,随着长期施氮量的增加,土壤 CO2 累积释放量越大。所有的处理CO2释放速率都随着培养时间的增加而逐渐减小。在培养初始段,CO2 释放速率表现为N4>N3>N2>N1>N0。在整个培养期间,土壤CO2 累积释放量随着长期施氮水平的增加而增加。结果表明,随着长期施氮水平的升高,对秸秆降解效率的潜力提高趋势。

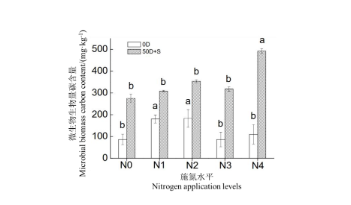

4.3秸秆降解过程中土壤细菌特性变化特征

培养结束后,与培养前相比,土壤的微生物生物量碳显著增加(P<0.05),其总体上随着长期施氮水平的增高而增高。

培养结束后,相对于对照组(N0),长期施氮下的土壤细菌 OTUs及其多样性呈不同程度的增加,且各处理土壤细菌群落存在显著性差异(P<0.01)。所有处理土壤细菌群落在不同的培养阶段均(沿 NMDS 2 轴)彼此分离,且也均随着培养时间(沿NMDS1轴)呈现从左向右相同的演替规律。随着长期施氮量的增加,土壤中酸杆菌门、放线菌门、绿弯菌门和β-变形菌纲的相对丰度减小,厚壁菌门和γ-变形菌纲的相对丰度增加,表明长期不同施氮水平显著影响土壤细菌群落组成。

基于焦磷酸测序数据进行网络分析旨在探究微生物间的相互关系和关键物种,在 MINE 软件中用最大信息系数得分进行网络分析。为评估合成网络中的非随机性,使用Cytoscape v2.6.1 中的 Randomnetworks 插件中的 Barbasi-Albert 模型将网络与随机版本进行了比较,发现整体网络的聚类系数、平均度、度分布、平均最短路径等结构属性与等节点数、等边数的随机网络存在显著差异。

相比于 N0 的网络结构,N1 和 N4 的网络结构较为简单,N1 和 N4 处理具有较少的线条和点以及较低的平均连通性。N1 和 N4 处理的网络平均路径距离较 N0 处理高,而其平均聚类系数更低。相较于 N0 处理网络起主导作用的是变形菌和酸杆菌门,N1 和 N4 处理网络酸杆菌门作用较大。通过 Zi-Pi 图来评估网络图中分类单元的拓扑作用。可以发现三个网络的绝大部分点均在外围,N1处理网络仅一个点位于中心,柠檬酸杆菌,属于酸杆菌门;N4 网络中也只有一个点位于中心,不动杆菌,属于变形菌门。相较于长期不施氮肥土壤,在秸秆降解过程中,长期施氮肥土壤细菌间潜在的相互关系可能发生了改变,变形菌主导地位减弱、酸杆菌主导地位增强,群落内物种之间的竞争性可能变得更为强烈,某些关键中枢细菌突显出来,如不动杆菌、柠檬酸杆菌。