首先,我们来了解一下化学合成法。

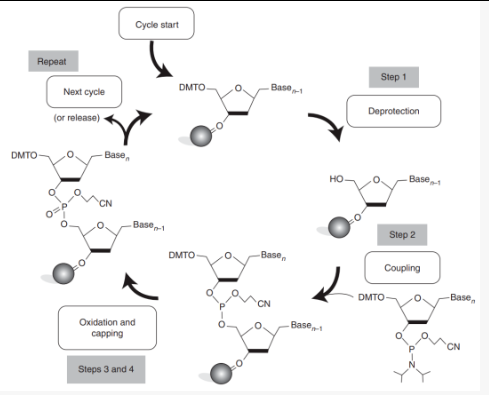

自Todd等[1]在20世纪50年代合成出了第一个二嘧啶核苷,一系列寡核苷酸合成方法也陆续被开发出来[2]。目前使用比较多的是固相亚磷酰胺化学寡核苷酸合成法,主要步骤如下图所示。整个过程通过脱保护、偶联、盖帽及氧化四个步骤来进行,经过上述步骤的循环反应,即可得到特定长度的DNA片段[3]。目前许多合成仪都是基于这个原理来进行合成的。

图1 亚磷酰胺合成法[4]

它最大的优点在于其单次合成量较大(和芯片合成相比)、准确性较高、灵活性以及可控性较好,可以根据实验的具体需求,合成特定序列的探针,通过质控可以很好地控制探针的合成量、质量、纯度和浓度,这使得单条探针合成在多种领域都有广泛的应用。例如,可以用质谱进行单条的分子量检测,同时后期既可以进行单条发货,或者混成引物池发货,也可以根据实验的需求自行选择其他方式。然而,单条探针合成也有其局限性。最大的问题在于它的通量较低,由于柱式合成的寡核苷酸的每轮合成反应效率通常低于99.5%,导致柱式合成120 nt以上、高纯度的探针非常困难,这一定程度上限制了柱式合成寡核苷酸的应用[2]。

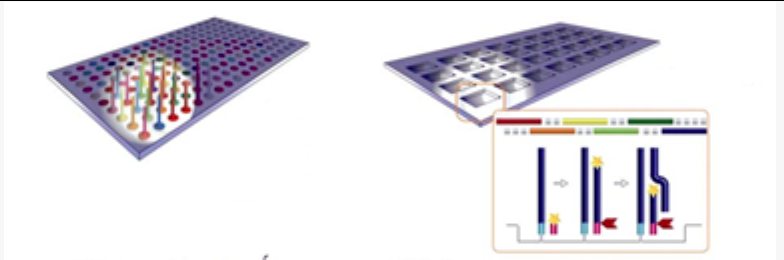

芯片合成是以芯片为载体,以高密度、集成方式在其表面特定位点上进行合成反应,从而在节省试剂的同时实现高通量合成[5]。

图2 DNA芯片技术的原理[6]

它的最大的优点在于高通量和自动化。在一个芯片上,你可以同时合成成千上万条探针,大大提高了实验的效率。而且,芯片合成通常使用自动化设备,可以自动化地完成探针的合成和固定,减少了人为操作的误差。芯片合成的量一般为飞摩尔级,通常比柱式法的合成量低2~4个数量级[4]。低合成量也带来了一个额外的好处,就是试剂量使用较少,可以很好的降低实验成本。再者,芯片合成由于其设备结构复杂,从而会导致与柱式合成相比,其合成的误差会多一些[4]。还有一点和化学合成的显著差异,即是芯片合成的寡核苷酸是混合的引物池形式,所以常规的质谱检测是无法对其质量进行检测的,而且又因为合成的成品就是引物池的形式,也是没法拆分成单条进行发货。

生工生物工程(上海)股份有限公司自2011年成立高通量测序部以来,逐步引进了Illumina,Life,DNBSEQ,PacBio、Nanopore、等二代/三代测序平台。建立了2000平米高标准实验室(通过了国家ISO认证)并搭建了50PB级存储及运算能力的服务器集群,能满足绝大多数科研客户的研究需要。同时,生工高通量测序团队建设也在不断完善中,目前有100余专职员工,其中高级技术人员以及高级生物信息工程师占比50%以上,10年来,通过生工高通量测序服务所发表的文章累计影响因子在10000分以上。

生工生物现可提供多种靶向捕获测序定制,感兴趣的小伙伴欢迎来电与我们技术支持沟通交流。

技术支持联系方式:021-3777 2413。

参考文献

[1] MICHELSON A M, TODD A R. Nucleotides part XXXII. Synthesis of a dithymidine dinucleotide containing a 3′: 5′-internucleotidic linkage [J]. Journal of the American Chemical Society, 1955: 2632-2638.

[2] 黄小罗, 戴俊彪. 人工DNA合成技术:DNA数据存储的基石[J]. 合成生物学, 2021, 2(3):335-353.

[3] 闫汉, 肖鹏峰, 刘全俊, 陆祖宏. DNA微阵列原位化学合成[J]. 合成生物学, 2021, 2(3):3354-370.

[4] Randall A. Hughes, Andrew D. Ellington. Synthetic DNA Synthesis and Assembly: Putting the Synthetic in Synthetic Biology[J]. Cold Spring Harb Perspect Biol 2017;9:a023812.

[5] 彭凯, 逯晓云, 程健, 刘莹, 江会锋, 郭晓贤. DNA合成、组装与纠错技术研究进展[J].合成生物学, 2020, 1(6):697-708.

[6] 冯淼, 王璐, 田敬东. 基因合成技术研究进展[J]. 生物工程学报, 2013, 29(8): 1075−1085.

.png)